In diesem Winter war ich zum ersten Mal in einer Schreibwerkstatt für kreatives Schreiben.

Kreatives Schreiben. Das hörte sich für mich immer total gut an. Gleichzeitig fand ich aber auch immer, es hätte nichts mit mir zu tun. Ich empfand mich nie als so wahnsinnig kreativ. Mit dem Schreiben von Geschichten haderte ich seit der Grundschule. Im Kunstunterricht sagte mir die Oberstufe sehr zu, als wir uns mit der Theorie befassten und nicht immer selber „Kunst“ schaffen mussten.

Inzwischen ist mir klar, dass Kreativität viele verschiedene Facetten hat. Trotzdem hätte ich nie behauptet, eine kreative Schreiberin zu sein.

Das Schreiben und ich

Schreiben im Sinne von Geschichten erzählen konnte ich schon immer gut. Für mich war es aber nie ein Selbstzweck, es gab für mich kein „Warum“. Ich verspüre nicht den Wunsch, mein tiefstes Inneres in Texten auszudrücken. Ich mag Logik, Struktur, den Aufbau einer Geschichte, eines Themas. Mich interessiert eher das Wie des Schreibens als das Was.

Schreiben im Sinne von Geschichten ausdenken war für mich immer negativ besetzt. In der Schule hasste ich Aufsätze als Klassenarbeit. Innerhalb von 45 oder 90 Minuten eine Geschichte zu einem vorgegebenen Thema zu schreiben, war einfach nicht meins. Das ist heute noch so. Die Texte, die ich schreibe, ob beruflich oder privat, reifen im Kopf vor. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, schreibe ich sie runter.

(Dieser Text entstand beispielsweise eine Woche nach der Schreibwerkstatt. Er war völlig ungeplant. Plötzlich war da dieser Gedanke, dass ich ja vielleicht was zur Schreibwerkstatt schreiben könnte. Irgendwann in der vorangegangenen Woche war der Text bereits in meinem Hirn entstanden, ohne dass ich es gemerkt hatte.)

Für mich war also klar, dass meine Stärke in Sachtexten liegt, nicht in der Fiktion. „Ich habe keine Geschichten in mir“, sagte ich vor Jahren zu Annette Stroux, die mit ihrem Verlag STROUX edition ständig mit Leuten zu tun hat, die ihre Geschichte(n) zu Papier bringen. „Das glaube ich ja nicht“, meinte sie nur.

Annette veranstaltet immer mal wieder Schreibwerkstätten. Hier reifen ganze Buchprojekte heran. Davon sehe ich mich nach wie vor weit entfernt, zumindest was den Fokus des Verlags angeht. Der liegt auf biographischer Belletristik. Aber als Annette erwähnte, dass sie im Rahmen der Münchener Bücherschau eine 3-stündige Schreibwerkstatt anbieten würde, ging ich trotzdem hin.

Worum ging es in der Schreibwerkstatt?

Die Schreibwerkstatt hatte explizit den Fokus auf kreativem Schreiben, nicht auf biographischem Schreiben. In gut drei Stunden gab Annette Impulse, auf deren Basis die Teilnehmenden eine kleine Geschichte entwickeln konnten. Die Mutigen lasen vor und bekamen, wo angebracht, kurzes Feedback.

Wer war dabei?

Wir waren etwa 17 Personen. Mehr Frauen als Männer (wenig überraschend), breite Altersspanne von Ende 20 bis Mitte 70. Einige hatten gar keine private Schreiberfahrung, andere hatten bereits Geschichten publiziert. Einer plante ein Buch, hatte aber noch kein Wort geschrieben. Ich war die einzige mit Blog.

Bei der Vorstellungsrunde sagten (für mich) verblüffend viele, dass sie an (auto-) biographischen Projekten arbeiten würden. Annette schien weniger überrascht, auch als diese Projekte für die Schreibwerkstatt herangezogen wurden. Da war dann einiges aus der Sparte „schwere Kindheit“ dabei. Mir persönlich wäre das ja zu viel gewesen, so etwas in nur drei Stunden vor Fremden auszubreiten. Aber gut, wenn ich mich auf diesem Wege mit meinen persönlichen Traumata beschäftigen möchte, ist dieses Vorgehen nur konsequent.

Als ich eine Woche später in einer Werbung für ein Online-Schreibprogramm den folgenden Hinweis sah, konnte ich jedenfalls besser nachvollziehen, warum der da stand.

Die Übungen

Annette gab nicht vor, worüber wir schreiben sollten. Vielmehr gab sie uns ein Gerüst, in und um das wir unsere Geschichte bauen konnten.

Es ging vermeintlich harmlos los. Wir sollten uns an einen Raum (breit definiert) aus einem Buch, Film, etc. unserer Kindheit erinnern und diesen beschreiben.

Ich fühlte mich direkt in die 3. Klasse zurückversetzt. Mir fiel erstmal überhaupt nichts ein. Um mich herum hingegen wurde wild gekritzelt. 10 Minuten später rissen sich mehrere Teilnehmende darum, ihren ersten Text vorzulesen. Wie um alles in der Welt hatten die eine halbe Seite hinbekommen? Ich hatte acht Stichpunkte. Und eine Existenzkrise.

Zweiter Schritt: Wir sollten eine Person in diesen Raum setzen und beschreiben, wie sie den Raum wahrnimmt. Das fiel mir leichter. Ich mache gelegentlich Energiearbeit, da soll man auch immer seine Wahrnehmungen beschreiben.

Dritter Schritt: Action! Die Person macht etwas Alltägliches in dem Raum. Etwas Alltägliches, äähhh … Zum Glück erwähnte Annette als Beispiel, etwas zu essen.

Vierter Schritt: richtig Action. Es passiert etwas Unerwartetes. Jetzt war ich im Flow.

Fünfter und letzter Schritt: Rede. Monolog, Dialog, erlebte Rede, innerer Monolog. Das flutschte.

Und dann war die Zeit rum, wir wurden aus dem Raum gescheucht. Alle gingen ihrer Wege. Wir gingen in die Bar.

Die Erkenntnisse

Nach den beschriebenen Anlaufschwierigkeiten war ich positiv überrascht, was ich zustande gebracht hatte. Vielleicht brauche ich wie ChatGPT nur die richtigen prompts.

Und was wieder mal sehr deutlich wurde: Ich drücke mich einfach knapper aus als andere. Wurden zehn Minuten Schreibzeit gewährt, war ich mit Überlegen und Aufschreiben spätestens nach fünf Minuten fertig. Andere legten nach elf Minuten nur widerwillig den Stift beiseite. Auch hier fühlte ich mich wieder in meine Schulzeit versetzt, wo ich in manchen Klausuren mit Ach und Krach auf 10-12 Seiten kam, während andere bei 25 lagen. Deshalb mochte ich auch meine Englischlehrerin, die vor der Klausur zur Mitschülerin sagte: „Schreiben Sie mir nicht wieder 20 Seiten! 10 reichen, verstanden?“

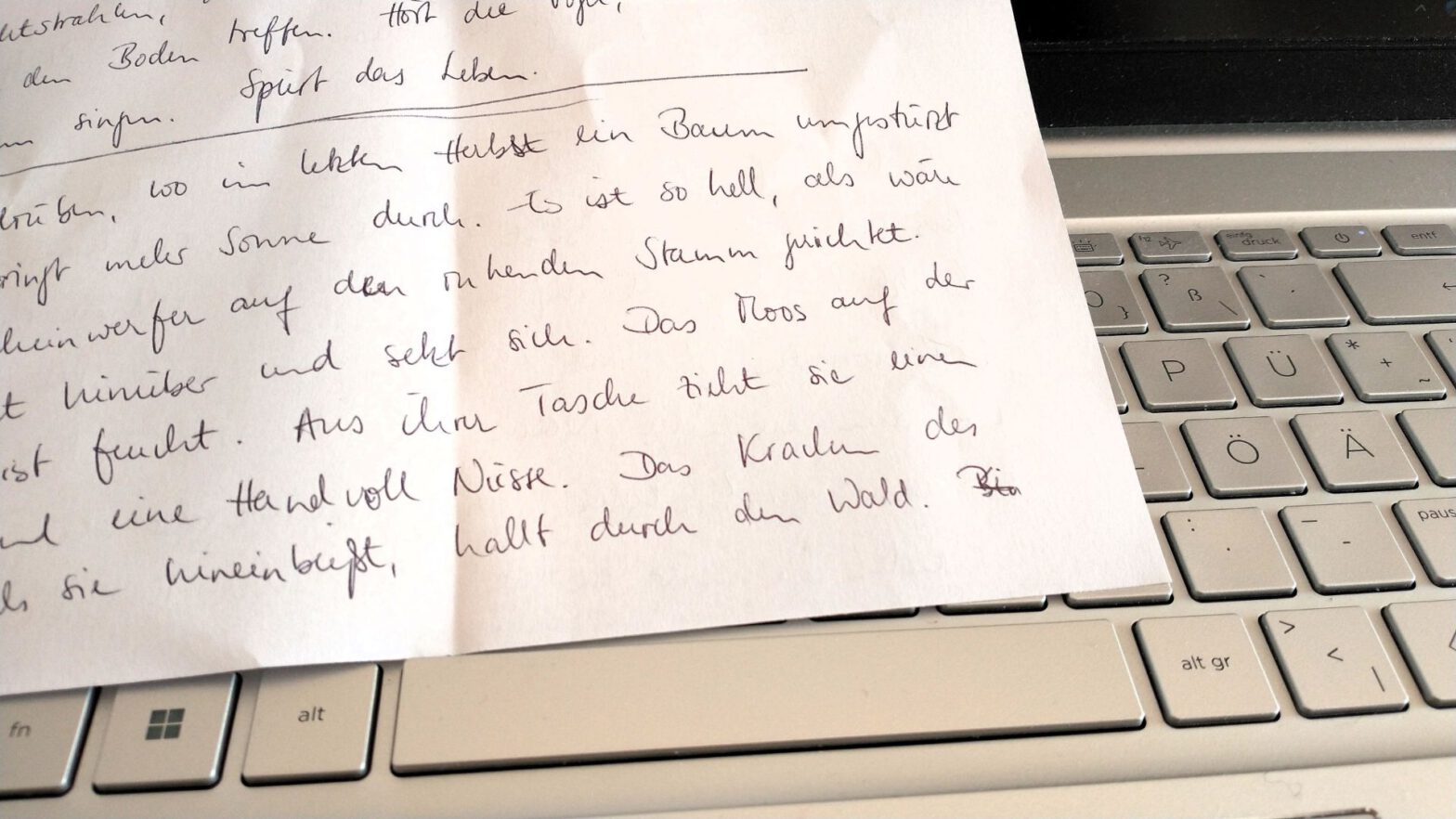

Der Text

Die Tannennadeln piksen. Sie spürt sie deutlich unter ihren Fußsohlen.

Der Boden ist weich, fast elastisch. Bouncy. Ein wenig kühl, so wie die Luft. Tief atmet sie den frischen Duft des Waldes ein. Sieht die Lichtstrahlen, die den Weg durch die Baumkronen finden und auf den Boden treffen. Hört die Vögel, die um sie herum singen. Spürt das Leben, auch das, das sie nicht sieht.

Dort drüben, wo im letzten Herbst ein Baum umgestürzt ist, dringt mehr Sonne durch. Es ist so hell, als wäre ein Scheinwerfer auf den ruhenden Stamm gerichtet. Sie geht hinüber und setzt sich. Das Moos auf der Rinde ist feucht. Aus ihrer Tasche zieht sie einen Apfel und eine Handvoll Nüsse. Das Krachen des Apfels, als sie hineinbeißt, hallt durch den Wald. Beinahe zuckt sie zusammen. Sie kaut langsam.

Da bemerkt sie eine Bewegung. Ein Eichhörnchen hat wohl die Nüsse gerochen und pirscht sich vorsichtig heran. Es zögert – zu nahe will es ihr nicht kommen. Sie streckt vorsichtig den Arm aus und platziert eine Nuss auf dem Baumstamm neben sich. Das Eichhörnchen beobachtet sorgsam und wagt sich weiter vor.

Plötzlich ein Krachen, eine Bewegung.

Ein Greifvogel hat das Eichhörnchen erspäht und ist zum Angriff übergegangen. Er stürzt sich vom Himmel hinab, streift sie beinahe und ist so schnell wieder verschwunden, wie er gekommen ist. Die Nuss liegt weiterhin an ihrem Platz, das Eichhörnchen ist verschwunden.

Sie holt tief Luft und sieht sich um. Hat der Vogel das Eichhörnchen erwischt? Oder ist es entkommen? Verletzt? Sie will rufen, aber – was soll sie rufen? „Eichhörnchen“? Hat es einen Namen? So ein Quatsch, natürlich nicht! Oder doch? Geben Eichhörnchen einander Namen? Wie unterscheiden sie einander? „Reden“ sie miteinander? Über Dritte? Über andere Tiere, über Menschen, über SIE?

6 Kommentare